労務管理と勤怠管理の違いとは|業務内容やシステム化のメリットも解説

著者:チームスピリット編集部

- 「労務管理と勤怠管理は何が違うのかがよく分からない」

- 「それぞれの言葉の違いや位置づけを詳しく知りたい」

- 「労務管理システムと勤怠管理システムのどちらを導入すべきかが分からない」

このように、労務管理(ろうむかんり)と勤怠管理(きんたいかんり)という似た言葉について、違いを知りたいと思っている方は多いのではないでしょうか。

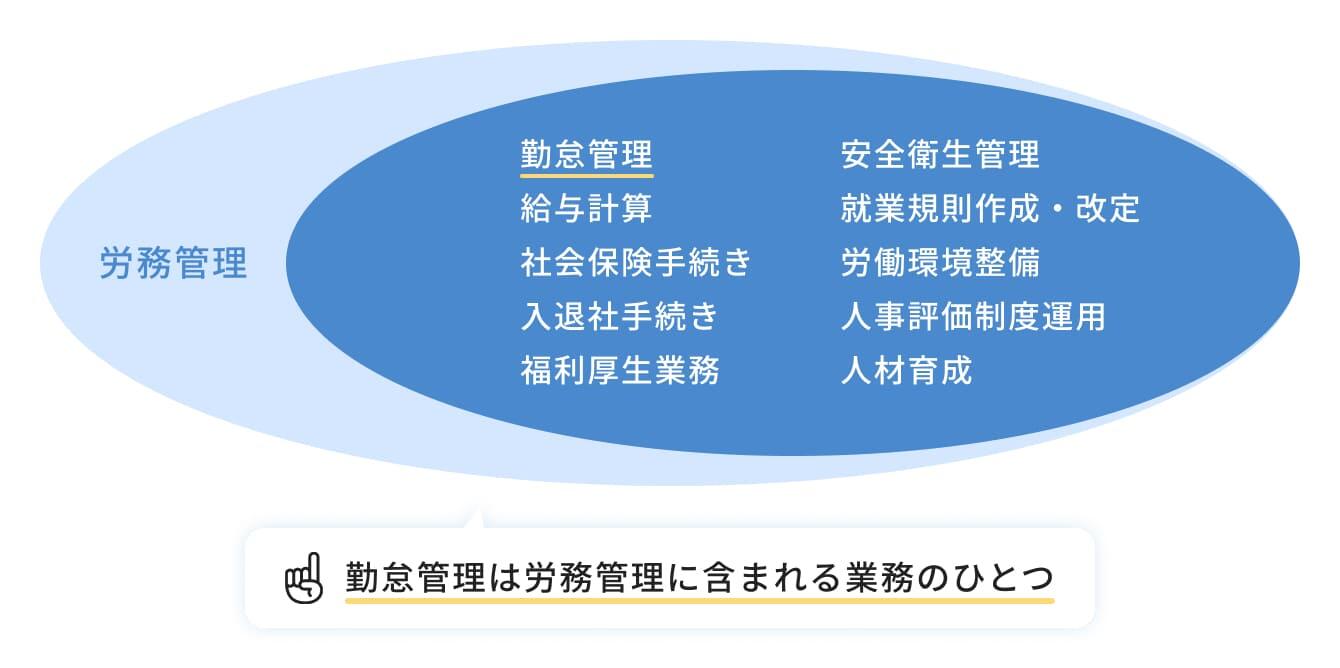

結論からお伝えすると、労務管理は従業員の労務全般を管理することを意味し、勤怠管理は従業員の勤務状況を管理することを指します。

労務管理の方が勤怠管理よりも業務の範囲が広く「労務管理の一つとして勤怠管理が含まれる」とイメージすると分かりやすいでしょう。

本記事では、労務管理と勤怠管理の言葉の定義を明確にした後で「企業はどちらを優先的に行うべきか」「それぞれを効率化するシステムにはどのような違いがあるか」という点まで解説していきます。

労務管理や勤怠管理の見直しを検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

【2023年最新版】

勤怠管理システムのリプレイス意識調査

- 打刻漏れをする社員が多く正確な勤怠実績がとれず人事の負担が大きくなっている

- 既存システムでは機能や柔軟性が不足しており、その課題を解決したい

- 就業規則の変更や法改正に都度対応できるシステムを利用したい

あなたが今お抱えの勤怠管理システムに関するお悩みは、きっと他の誰かが解決済みの課題かもしれません。 100社以上の担当者様を対象にリアルな現場の課題と対策方法を調査しまとめています。

ぜひ成功企業の事例を参考に貴社の勤怠管理の見直しにお役立ていただけますと幸いです。

「勤怠管理システムのリプレイスの意識調査」を無料ダウンロードする目次

労務管理と勤怠管理の違い

労務管理と勤怠管理では、管理する業務の範囲が異なります。

労務管理は「従業員の勤怠・給与・労働環境・人材配置・入退社などの管理」をまとめて指すことが多い言葉です。一方、勤怠管理は従業員の勤務状況を管理することを意味します。

つまり、勤怠管理は「労務管理に含まれる業務の一つ」と考えられます。

労務管理とは

労務管理(ろうむかんり)とは、「従業員の勤怠・給与・労働環境・人材配置・入退社などの管理」をまとめて指す言葉です。

労務管理に含まれる業務は、以下の通り多岐にわたります。

労務管理に含まれる業務

- 勤怠管理

- 給与計算

- 社会保険手続き

- 入退社手続き

- 福利厚生

- 安全衛生管理

- 就業規則作成・変更

- 労働環境整備

- 人事評価制度運用

- 人材育成

▼人事労務システムを使って従業員の労務管理を行うイメージ

※引用:ジンジャー人事労務

「労務管理」という言葉は文脈によって使われ方が異なり、勤怠管理以外の人事労務に関する業務全般を指すことも多いです。

勤怠管理とは

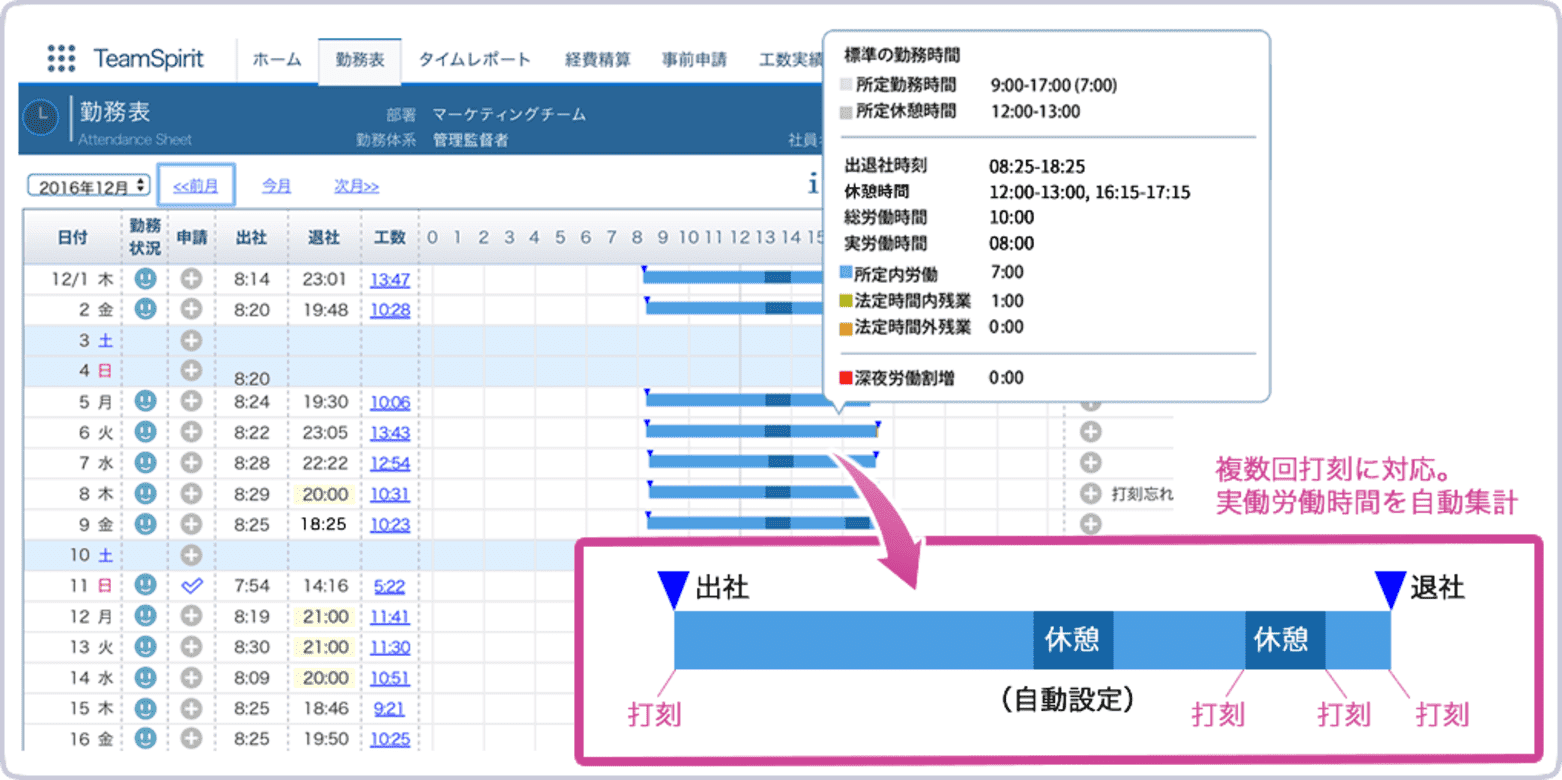

勤怠管理(きんたいかんり)とは、企業が従業員の出退勤時刻を記録して、勤務状況(勤務時間・休憩時間・残業時間・休日)を管理することを指します。

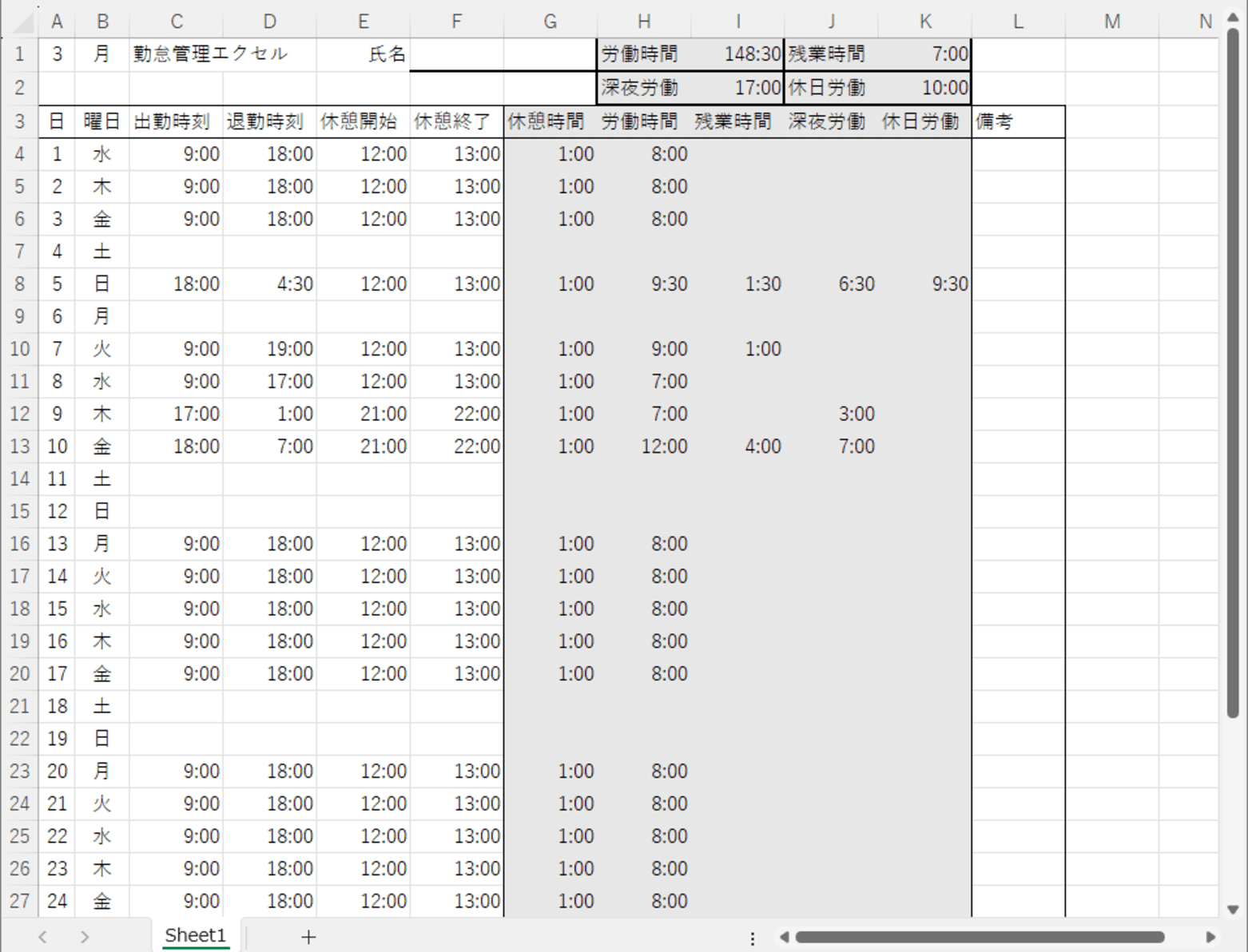

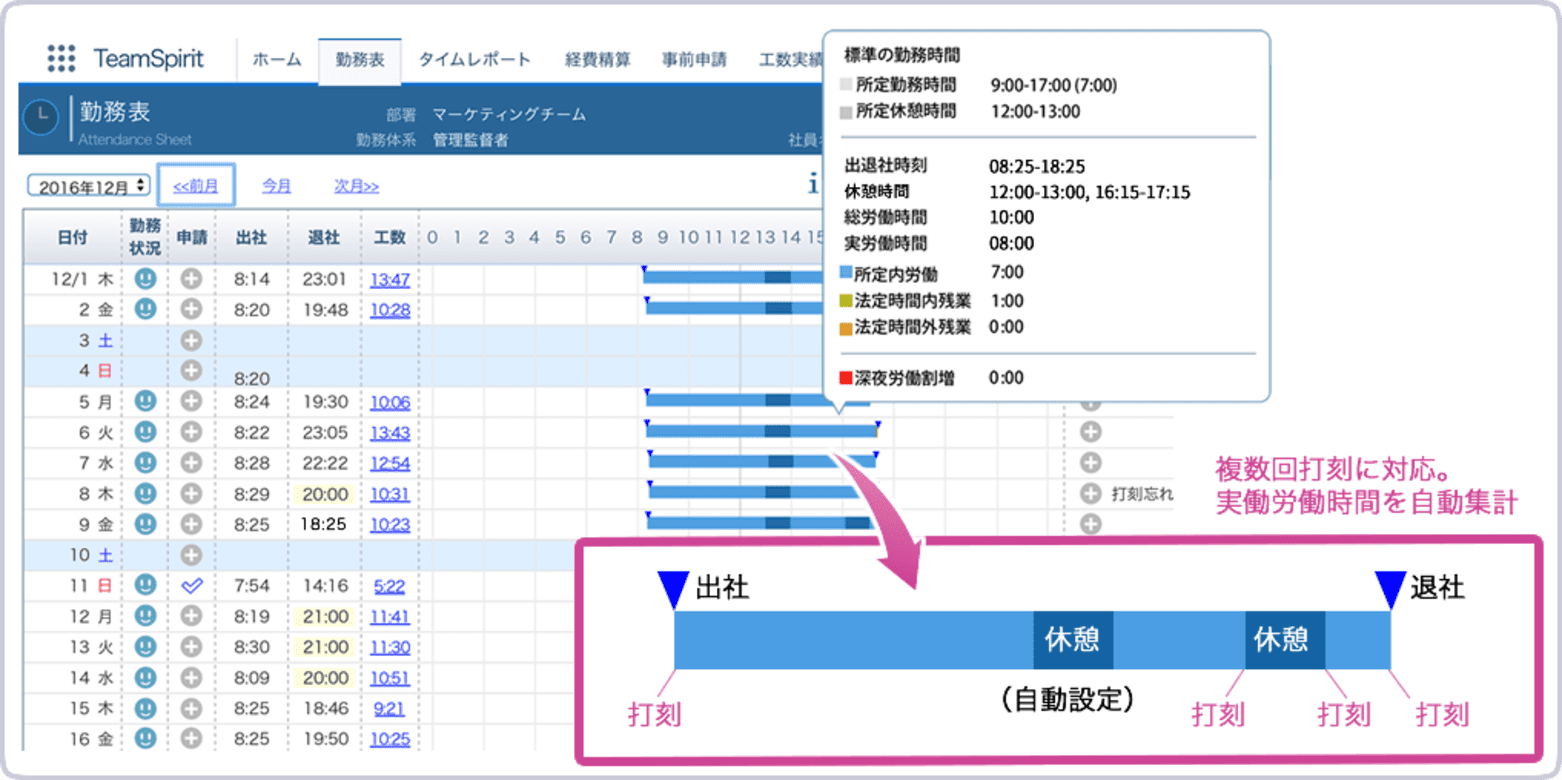

▼システムによって勤怠管理を行うイメージ

▼出勤簿によって勤怠管理を行うイメージ

このように従業員の勤務状況を日々記録し「実際に勤務した時間」を明らかにすること、すなわち勤怠管理を行うことで、給与を適正に計算し支払うことができます。

また、時間外労働(いわゆる残業)の時間を正確に管理することで、法律で定められた上限の超過を防いだり、割増賃金を正しく計算したりすることが可能です。

労務管理と勤怠管理の必要性

労務管理を行うには、勤怠管理を正確に行わなければ意味がありません。労務管理と勤怠管理はなぜ必要なのか、それぞれの必要性について解説していきます。

労務管理の必要性

労務管理が必要な理由は以下の通りです。

- 企業のコンプライアンスを維持するため

- 従業員のモチベーション向上に繋げるため

- 自社への信頼を獲得するため

労務管理は、労務に関する幅広い業務を担っています。労働時間の管理だけでなく、労働環境の整備や人材育成の役割などがあり、従業員が快適に働くためにも労働管理は必要不可欠なのです。

労務管理を適切に行うことで、仕事の生産性が向上し従業員のモチベーションにもつながっていくでしょう。特に従業員規模が大きな企業では、組織を健全な状態に保つためにも、適切な労務管理が求められます。

また、労務管理が適切に行えている企業は世間からの信頼度も増すため、業績アップにつながる可能性もあるでしょう。

勤怠管理の必要性

勤怠管理は以下のような理由で、企業にとって必須の業務となっています。

- 正確な勤怠情報を把握し、正確な賃金を支払うため

- 長時間労働を防止し、従業員の健康管理を行うため

- 有給休暇の付与や取得状況などを管理するため

- コンプライアンスを遵守するため

勤怠管理は労働安全衛生法にも明記されており、2019年4月からは、勤怠管理(客観的な記録による労働時間の把握)が企業の法的義務となっています。

また近年ではコンプライアンスが重要視されています。従業員の長時間労働が問題になることも多いため、企業側では法律に則って従業員の勤務を確認しなければいけません。

勤怠管理の法律については、以下の記事も参考にしてみてください。

勤怠管理で守るべき法律まとめ|2024年最新の労働基準法改正・よくある質問も解説

勤怠管理は労務管理の中でも非常に高い

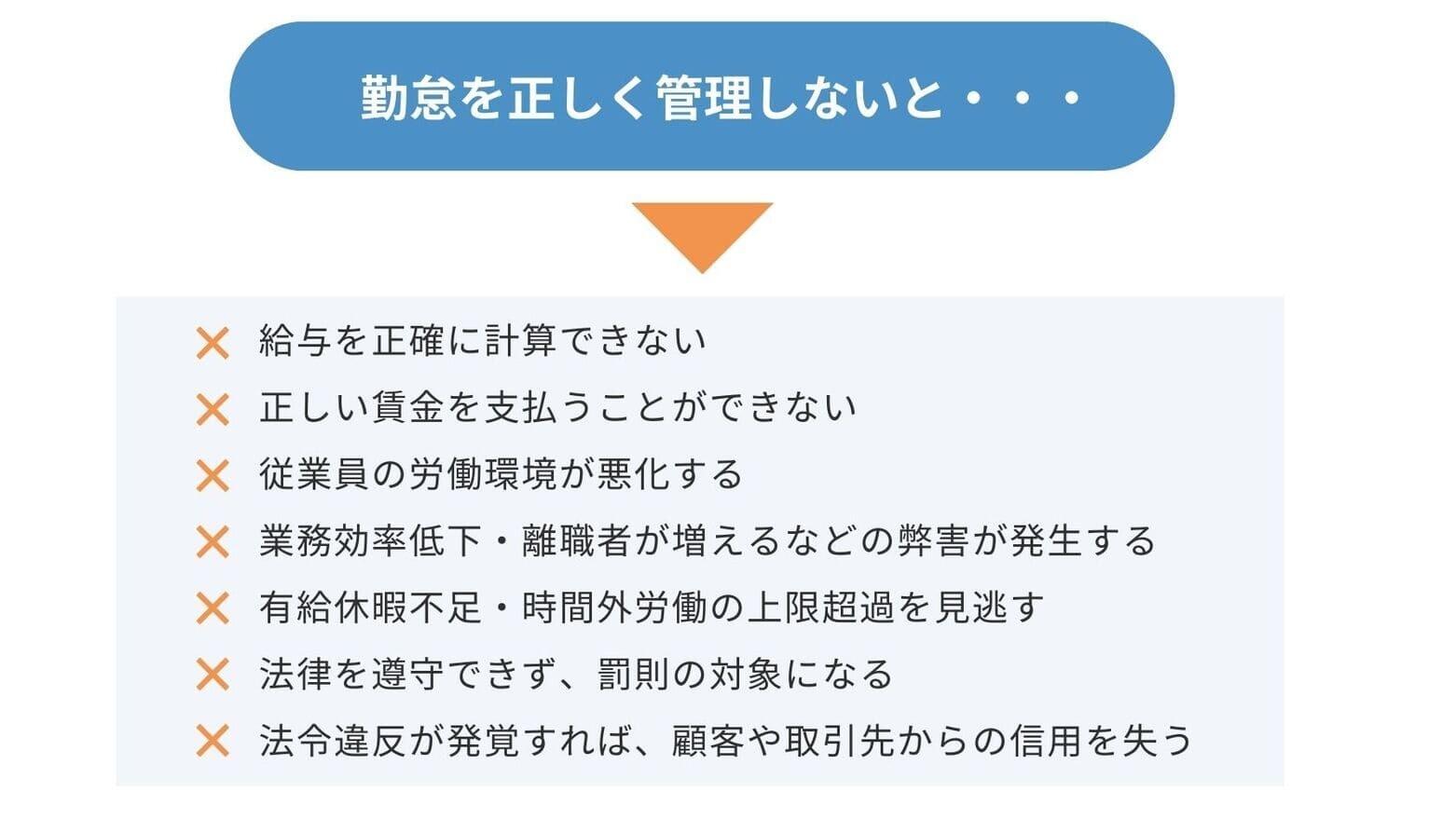

ここまで解説した通り、勤怠管理は労務管理に含まれるたくさんの業務の中の一つです。

しかしながら、勤怠管理は非常に優先度が高い業務であり、労務管理において「核」となる業務と言っても過言ではないでしょう。

なぜならば、勤怠管理は法律を遵守するために必ずやらなければならないことだからです。

適切な勤怠管理ができなければ、正確な給与計算ができず、従業員に正しい賃金を支払うことができません。

また、残業時間や有給休暇の取得状況を正確に把握できず、法律で定められた時間外労働の上限を超えてしまったり、有給休暇の付与日数が不足してしまったりすることも考えられます。

法律を遵守せず行政の指導に従わないなどの悪質なケースであれば罰則の対象となり、最悪の場合は社名公表が行われ、顧客や取引先からの信用を失ってしまう危険性もあるでしょう。

つまり勤怠管理は「やらないとマイナス」な業務であると言えます。

一方、勤怠管理以外の労務管理(社会保険手続きや人材育成など)は、従業員の職場環境を整えるために行うことが多く、整えるほど従業員にとってプラスになります。

従業員の職場環境の改善や定着率アップ、エンゲージメント向上を目指したいのであれば、労務管理の体制を整備していくことが大切です。

勤怠管理を適切に行えていない企業は、優先的に見直す必要がある

もし労務に関する課題を感じており、見直しを検討しているのであれば、まずは勤怠管理を適切に行えているかどうかを確認しましょう。

上述の通り、勤怠管理は必ずやらなければいけないことであり、その他の労務管理(給与計算や有給休暇管理など)を行う上で、勤怠情報を正しく取得できていることが前提になることも多いからです。

法律を遵守し、従業員の労働環境を改善するために、まずは勤怠管理を徹底することをおすすめします。

労務管理・勤怠管理を見直す際は、システムへの移行も検討

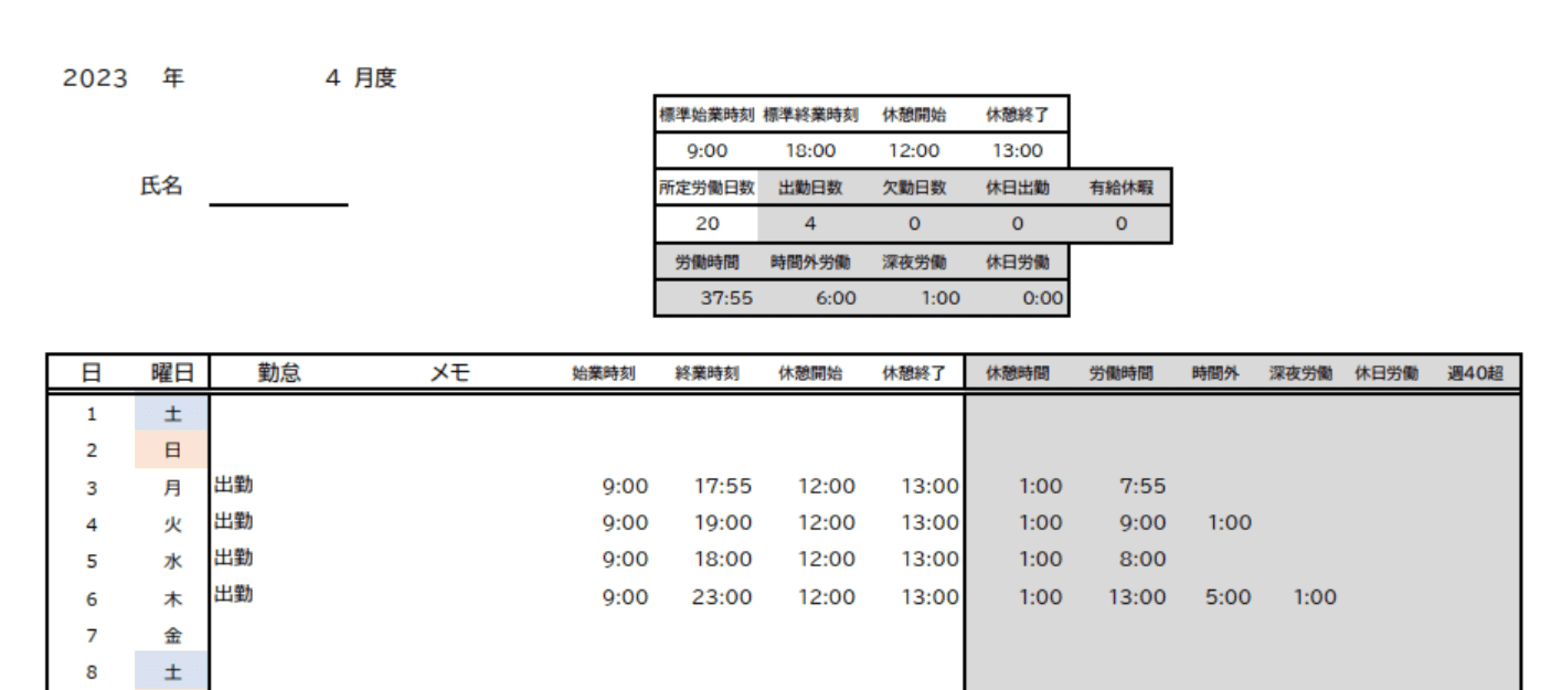

労務管理や勤怠管理は、エクセル(Excel)などを活用して手作業で行うこともできます。

しかしながら、規模が大きい企業や従業員の働き方が多様な企業においては、エクセルでは正確な管理が難しかったり、担当者の業務量が膨大になり生産性の低下を招いたりしてしまうことがあります。

場合によっては、ヒューマンエラーにより労働時間や給与の計算が正確に行えず「知らない間に法律を犯してしまった」という事態も起こりかねません。

より正確に、かつ効率的に管理を行うためには、以下のような専用のシステムの活用がおすすめです。

- 勤怠管理システム

- 給与計算システム

- 人事労務システム

- 人事評価システム

リモートワーク(テレワーク)やシフト制・その他の就業規則などさまざまな働き方をする従業員がいる場合は、勤怠管理システムを使うことで、労働時間の記録や集計を効率化することができます。

「従業員数が多く給与計算や各種申請などが多い」「女性の従業員が多く、産休・育休などに関する手続きで業務が複雑化している」などの場合は、それらに対応したシステムを選ぶ企業が多いです。

なお一例として、勤怠管理と給与計算を行う場合に、従来の方法とシステムを活用する方法でどのような違いがあるのかを比較しました。

システムで行う場合

・従業員がPCやスマートフォンなどを通して出退勤時に打刻する

・自動で集計されたデータを出力し、給与計算ソフトにインポートする

タイムカードとエクセルで行う場合

・従業員がタイムカードを用いて出退勤時に打刻する

・月末に、管理者が全員分のタイムカードを集める

・全員分のタイムカードの内容を、給与計算用のエクセルに転記する

・別途、時間外労働の合計時間や有給休暇の日数を別途集計して、同様に集計する

どのような業務を行うのかにもよりますが、システムを活用することで「集計」「計算」「可視化」「検索」などが簡単に行えるようになり、さらにタイムカードなどの紙の保管コストも削減できます。

なお、従業員規模が小さいなど、何らかの理由がありシステムの導入が難しい場合は、以下のようにエクセルで管理することもできます。

▼エクセルで勤怠管理を行うイメージ

参考:勤怠管理をエクセルで行う方法|自動計算できるテンプレートも紹介

労務管理システムと勤怠管理システムの違い

ここからは、労務管理システムと勤怠管理システムの違いについて解説していきます。

労務管理システムは種類が幅広く、システムによってできることが大きく異なります。一方、勤怠管理システムは、勤怠管理(従業員の勤怠状況の管理)に特化したシステムです。

|

労務管理システム |

勤怠管理システム |

|

|---|---|---|

|

目的 |

従業員の各種手続きを簡素化する などさまざま |

勤怠管理を適切に行う |

|

システムの種類 |

人事労務システム 人事評価システム 給与計算システム |

勤怠管理システム |

|

できることの例 |

【人事労務システム】 従業員の情報を入力・収集する 各手続きや届出の電子申請を行う 【人事評価システム】 従業員の情報を入力・収集する 評価基準を設定し人事評価に利用する 【給与計算システム】 従業員ごとの給与計算を行う 賃金台帳を出力する など |

出退勤の記録を行う 労働時間を自動で集計する 有給休暇を付与したり管理簿を作成したりする ※工数管理・経費精算・電子稟議などの機能が備わっているシステムもある |

※労務管理システムは、勤怠管理以外の業務を行うためのシステムとして扱われることも多くあります。

労務管理システムでできること

労務管理システムとは、さまざまな労務を効率化できるシステムの総称です。

文脈や企業の目的によって示すシステムが異なり、それぞれ効率化できる業務も違うため、「どのような労務管理を行えるのか」「システムによって何を実現したいのか」を確認する必要があります。

|

種類 |

できること(一例) |

|---|---|

|

人事労務システム |

従業員情報の入力・雇用保険手続き書類の作成・社会保険手続き書類の作成・各手続きの電子申請・年末調整・福利厚生管理・労働者名簿の出力など |

|

人事評価システム |

従業員情報の入力・目標設定による人事評価など |

|

給与計算システム |

給与計算・賞与計算・給与明細の作成・貸金台帳の出力・年末調整・源泉徴収票の出力など |

※勤怠管理システムも「労務管理を効率化するシステム」の一つですが、説明が重複してしまうためここでは割愛します。

これらのシステムを活用すると、エクセルなどで管理する場合と比べて、社会保険料率や所得税率の変更・法改正などに自動で対応できること、そして従業員情報のマスタと連動して情報を更新できることなどが大きなメリットとなります。

システムを使わずにエクセルで従業員の情報を管理している場合、住所変更や扶養変更などがあっても、給与計算や年末調整の作業時に古い情報が残ってしまうというミスが起こりがちです。システムを使えば、従業員情報のマスタを一カ所変えるだけで、社内システムの全ての情報に反映でき、ミスを減らせます。

労務管理システム選びの際には、各企業の課題を把握した上で、その課題を解決できる機能が搭載されているかどうかを確認する必要があります。

おすすめの労務管理システムについては、以下の記事をご覧ください。

労務管理システムのおすすめ11選!比較表付きで人事労務や勤怠の効率化ツールを紹介

勤怠管理システムでできること

勤怠管理システムとは、労務管理の中でも「勤怠管理」に特化したシステムのことを指します。メインの目的は、打刻情報をもとに、従業員の出退勤や休暇取得、欠勤などの勤務状況を把握することです。

PCやスマートフォン、その他の専用打刻機などを活用して従業員に打刻してもらうことで、労働時間の集計やグラフ化を自動で行えます。そのため、出退勤や労働時間を正確に把握できるようになります。

また勤怠管理システムには、さまざまな打刻方法があります。以下は、勤怠管理システムで使うことができる打刻方法の一例です。

|

タイムレコーダー |

打刻専用端末(タイムレコーダー)を利用して、パスワード入力やタイムカードの差し込みなどをする |

|---|---|

|

ICカード |

PCに接続したICカード読み取り端末に、ICカードをかざす |

|

生体認証 |

顔認証や指紋認証、静脈認証に対応した機器を設置し、生体認証を行う |

|

PCオンオフ連動 |

PCの電源をオンにした時刻を「始業時刻」、オフにした時刻を「終業時刻」として自動的に打刻する |

|

セキュリティドア |

オフィスや店舗のドアにセキュリティ端末を設置し、入退出の際に打刻する |

例えば「PCオンオフ連動打刻」の場合、従業員のパソコンのログオン・オフにより、出退勤時間を記録することも可能です。Web打刻を利用すれば、リモートワークや直行直帰、出張中の従業員も打刻できるため、打刻ミスや記憶ミスも起こりにくくなります。

この他にも、リモートワークや直行直帰に便利なWeb打刻もあります。Web打刻のメリットは、インターネット環境があればどこでも打刻ができることです。

▼Slackを利用したWeb打刻のイメージ

1.特定のメッセージを入力する

2.送信すると打刻が完了する

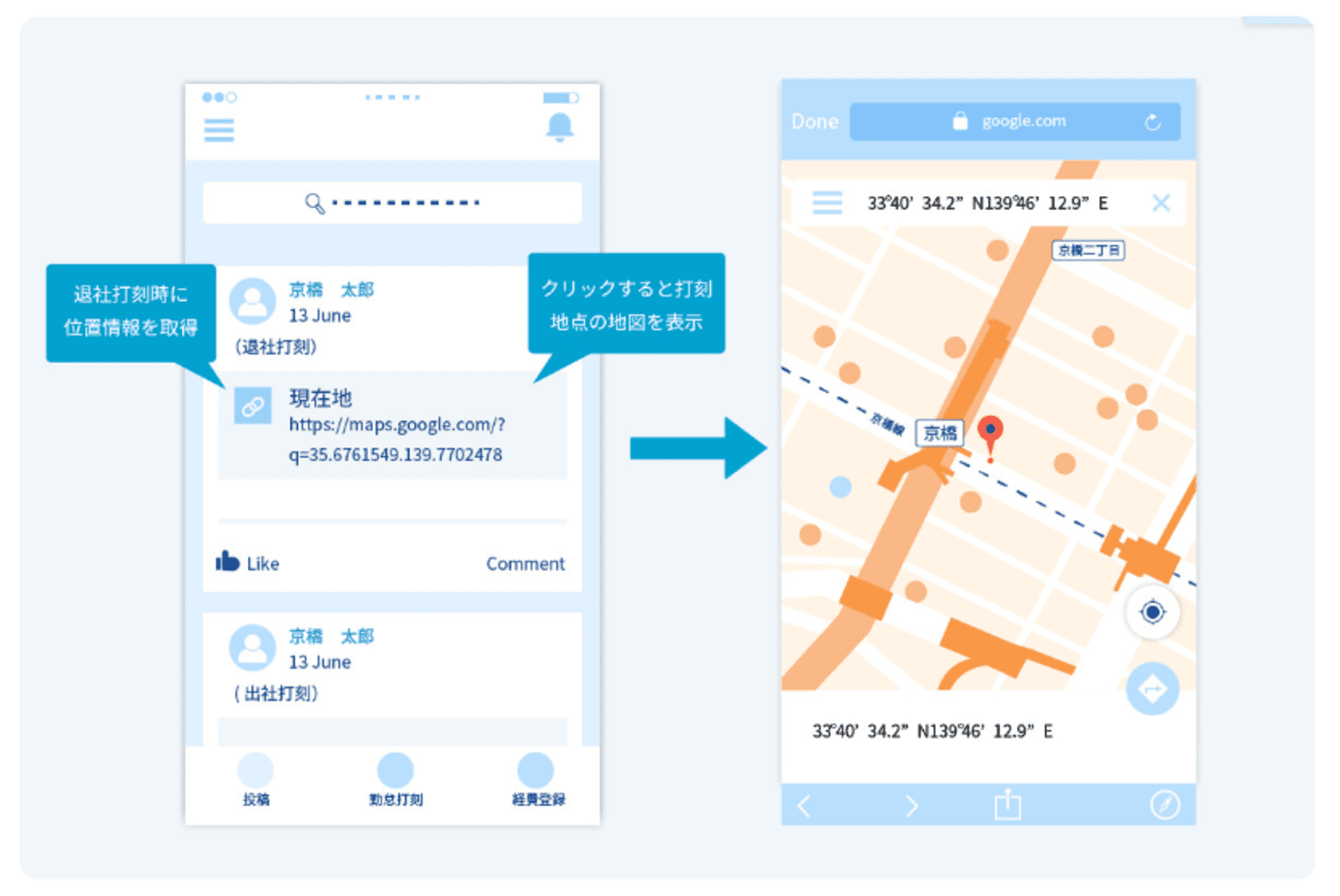

▼スマートフォンからの打刻でGPSを取得する画像の一例

このように、打刻方法は種類が多いので、従業員の働き方に合った打刻方法を選ぶことで、効率よく勤怠管理ができるようになります。

勤怠管理以外にも、以下のような機能が備わっているシステムもあります。

- 工数管理

- 経費精算

- 電子稟議 など

勤怠管理システムの導入は、勤務時間を正確に把握して給与計算を正しく効率的に行いたい企業におすすめです。

既存の給与計算システムと連携できるケースも多いので、給与計算システム導入後に勤怠管理システムを導入し、両者を連携させる企業も多く存在します。

勤怠管理システムの種類や実際のサービスの比較については、以下の記事をご覧ください。

勤怠管理システムのおすすめ11選を比較|規模別に機能や費用を解説

労務管理・勤怠管理をシステム化するメリット

労務管理や勤怠管理は業務量が多いうえに正確な処理が求められるため、アナログで行うには限界があります。システム化することで生まれる4つのメリットについて紹介します。

作業効率が向上する

労務管理や勤怠管理をシステム化する最大のメリットは、作業の効率向上です。従業員一人ひとりの労働条件や勤怠管理の確認は時間もかかり、作業する従業員の負荷もかかります。しかしシステムを導入すると、従業員情報や勤怠のデータを一括に集約することができ、集計やグラフ化なども自動で行うことができるようになります。

また勤怠管理や給与計算を連携させることで、複雑な計算もシステムで処理できるようになるため大幅な時間短縮になります。

勤怠管理でタイムカードや出勤簿を使っている企業は、勤怠管理システムの導入で打刻データも自動反映するため作業効率が上がるだけでなく、ペーパーレス化で経費削減にも繋がるでしょう。

ヒューマンエラーを削減できる

アナログ処理はどんなに気を付けていても、ヒューマンエラーの可能性があります。転記ミスや計算間違い、時間外労働の確認などは、従業員が多い企業ほど徹底管理は難しいでしょう。

システムを導入すると、多くのデータが自動反映されます。また、労務管理システムと勤怠管理システムを連携すれば、給与計算や有給休暇の把握などもシステム上で完結するため、計算ミスのリスクや確認作業の負荷も軽減されます。

作業効率が向上するだけでなく人的ミスの削減は、企業にとっても大きなメリットと言えるでしょう。

法改正に対応できる

労働管理や勤怠管理をシステム化するメリットは、法改正に対応していることも大きいです。近年は労働環境に関連した法改正が相次いでおり、2024年4月からも法改正が導入されます。

システムの中でもクラウド型と呼ばれるものは、法改正のたびにシステム側が法令に合わせた対応を自動で行ってくれる製品がほとんどです。そのため、バージョンを更新するだけで最新の法令に合わせた労務管理を行うことができます。

不正防止になる

勤怠管理システムには、以下のように不正打刻や打刻漏れを防止するような機能もあります。

- 打刻漏れを検知して自動でアラートを通知する

- PCやスマートフォンからWebブラウザにログインして打刻する

- 管理者の承認がないと、打刻修正ができない設定を行う

また、社員の入退館時刻と勤怠時刻の乖離を判定して、隠れ残業をしていないかチェックできる機能を備えたシステムもあるため、従業員の正しい勤怠管理が行えます。

労務管理システム同士は連携できる

各種の労務管理システムは、対応している他のシステムと連携して使うことができます。

例えば、最初に勤怠管理システムを導入し、次にその勤務管理システムと連携が取れる人事労務システムを導入するなど、その時々で必要なシステムを追加していくことが可能です。

前章で解説した通り、労務管理システムはそれぞれできることが異なるため、企業の課題に合わせて必要な業務を行えるシステムを選び、連携して使うことをおすすめします。

なおシステムの連携を考える際は、必ずしも同じベンダーの製品で統一する必要はありません。ブランドを揃えることを優先するあまりに「自社の悩みを解決できる機能が搭載されているか」を軽視してしまうと、後になって「やりたいことが実現できなかった」と悔やむことにもなるので注意が必要です。

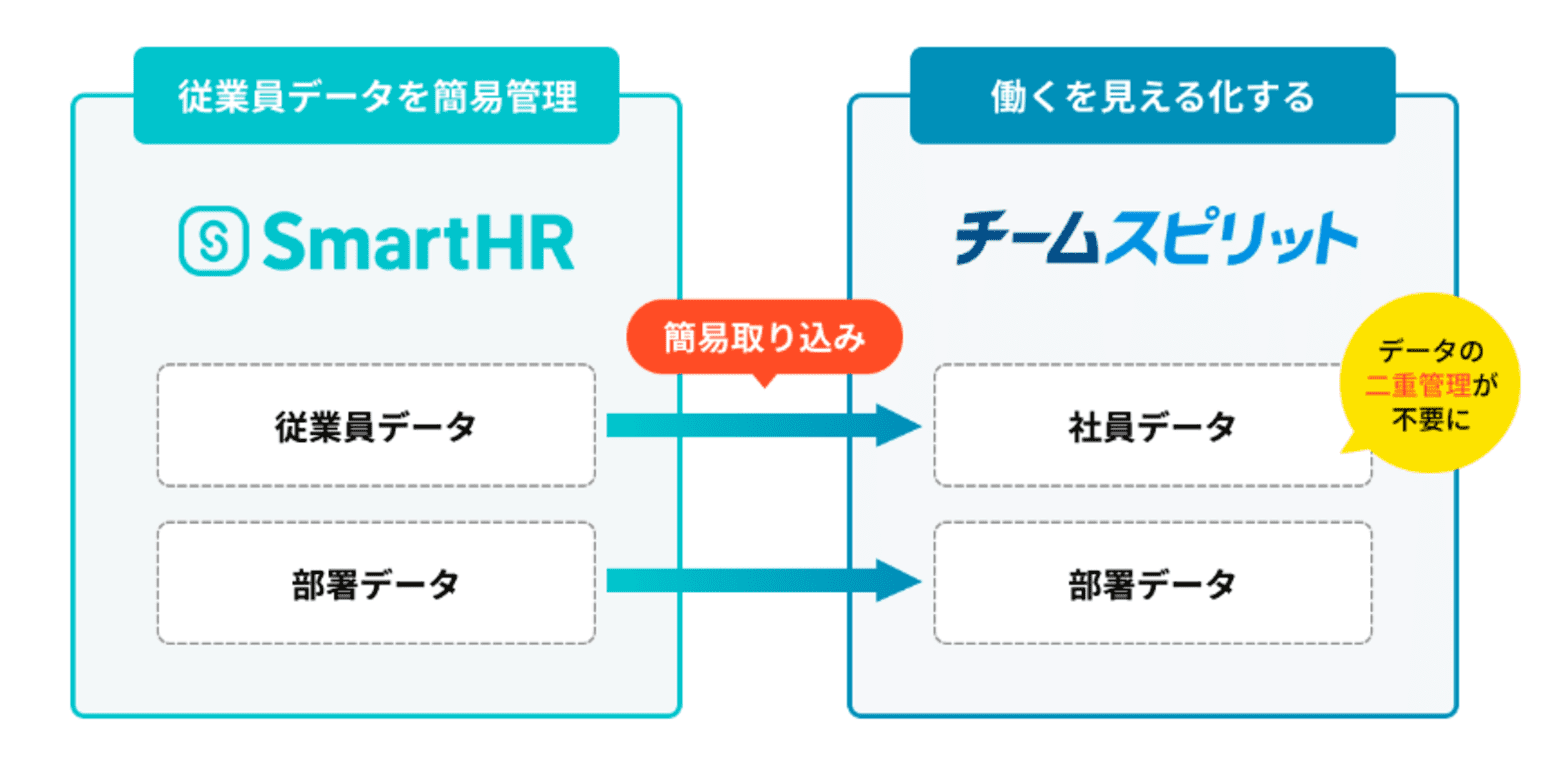

チムスピ勤怠とSmartHRを連携させると、SmartHRで従業員の管理や更新を一元化することができます。それぞれのシステムでマスタメンテナンスを行う必要がなくなるため、無駄な工数を削減でき、ヒューマンエラーも防止できるでしょう。

さらに給与計算システムを連携させることで、チムスピ勤怠で取得した勤怠データを、加工無しでインポートし給与を算出できるようになります。これも同様に、工数削減とミス防止に繋がります。

勤怠管理と給与計算の連携については、「勤怠管理と給与計算が連携できるシステムは?メリット・費用・選び方を解説」の記事で詳しく解説しています。勤怠管理と給与計算の連携について課題がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

このように、バックオフィス業務を効率化させるためには、各業務を適切なシステムで行い、それぞれを連携させることが有効です。

まとめ|自社の課題を明確にし、それに合わせたシステムを検討する

労務管理とは従業員の勤怠を含め、給与・労働環境・入退社の管理などをまとめて指す広い意味の言葉であり、勤怠管理は従業員の勤怠状況を管理することを表しています。

言葉が示す範囲は異なりますが、どちらも従業員が働きやすい環境を整える上でとても重要な業務と言えます。

手作業で管理しようとすると時間がかかりミスも起こりやすくなるため、必要に応じて専用のシステムを活用することが大切です。製品によってできることは異なるため、課題に応じたシステムを選んでみてください。

【2023年最新版】

勤怠管理システムのリプレイス意識調査

- 打刻漏れをする社員が多く正確な勤怠実績がとれず人事の負担が大きくなっている

- 既存システムでは機能や柔軟性が不足しており、その課題を解決したい

- 就業規則の変更や法改正に都度対応できるシステムを利用したい

あなたが今お抱えの勤怠管理システムに関するお悩みは、きっと他の誰かが解決済みの課題かもしれません。 100社以上の担当者様を対象にリアルな現場の課題と対策方法を調査しまとめています。

ぜひ成功企業の事例を参考に貴社の勤怠管理の見直しにお役立ていただけますと幸いです。

「勤怠管理システムのリプレイスの意識調査」を無料ダウンロードする

関連する記事