チムスピコラム

-

基礎知識

基礎知識PCログと実労働時間が乖離する理由|乖離発生時の対処法も解説

-

基礎知識

基礎知識未払い残業代を請求された!在職中・退職後2パターンの対応をそれぞれ解説

-

業務改善

業務改善給与計算担当者がつらいと感じること5つ|対処法も紹介

-

基礎知識

基礎知識給与計算ミス発生時の対処法|お詫び文書例や防止策も解説

-

基礎知識

基礎知識育児介護休業法改正のポイントをわかりやすく|2025年に施行される最新情報

-

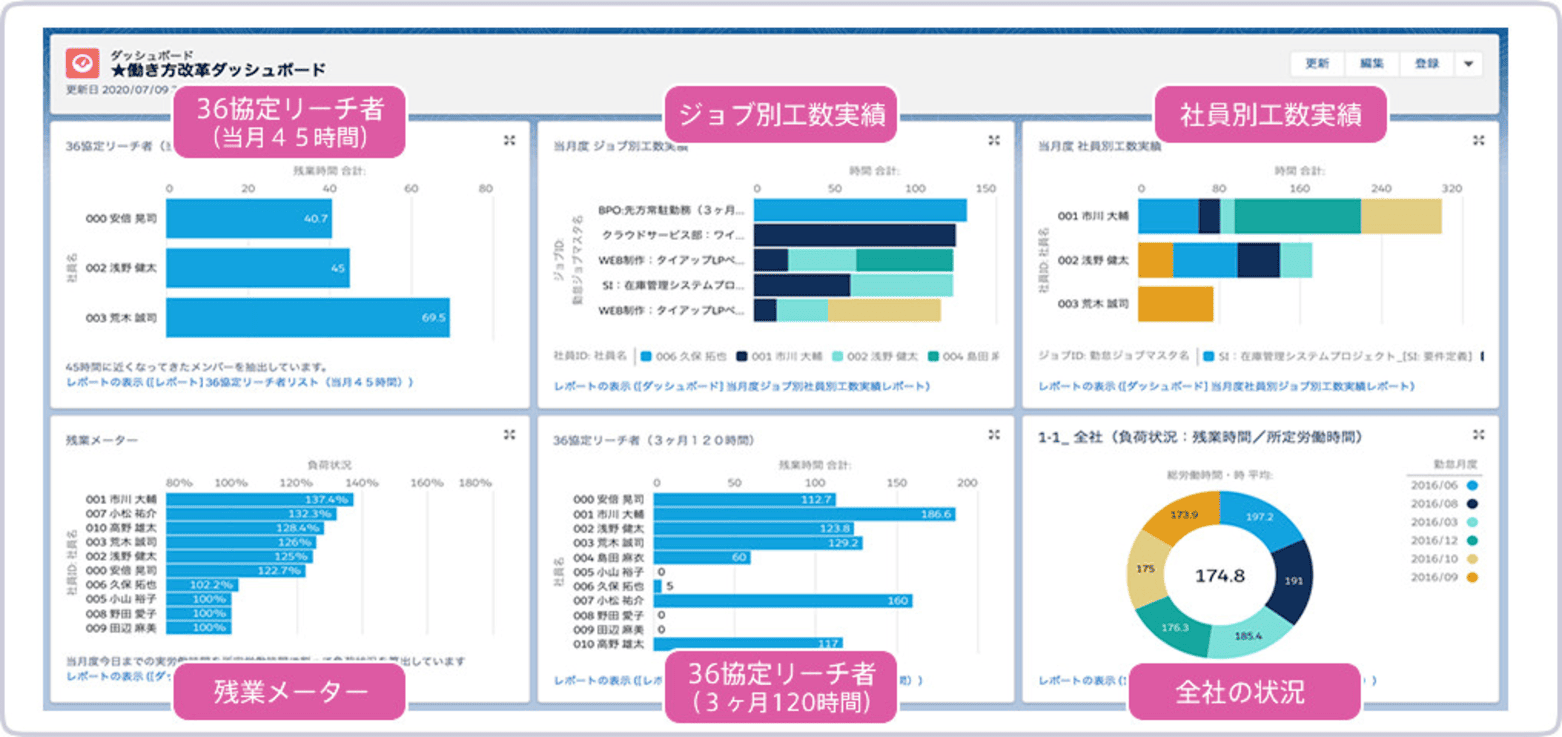

システムの活用

システムの活用勤怠管理システムのセキュリティは安全なのか?対策やツール例も紹介

-

システムの活用

システムの活用PCログでの勤怠管理とは?メリットや注意点、運用時のポイントを解説

-

システムの活用

システムの活用給与計算を効率化・自動化する3つの方法|費用や重要ポイントを解説

-

基礎知識

基礎知識【図解あり】産後パパ育休とは?制度の詳細や注意点、推進方法を解説

-

システムの活用

システムの活用チムスピ勤怠の口コミ・評判|導入メリット・注意点などを解説

-

システムの活用

システムの活用タイムカードと勤怠管理システムはどちらが良い?メリット比較とシステム導入すべき企業

-

システムの活用

システムの活用中小企業向け勤怠管理システムとは?必要な機能やおすすめ14選