基礎知識

2022.9.10

更新日

2025.12.14

有給休暇を付与するタイミングの統一方法とは? 基本から丁寧に解説

労働基準法の改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが事業主に義務付けられています。

そのため、企業は従業員の年次有給休暇の管理を徹底する必要があります。しかし、有給休暇は従業員ごとに日数や付与タイミングが異なるため把握が難しく、ミスも生まれやすくなります。そんな煩雑さによるミスを防ぐために、有給休暇の付与日を統一する方法があります。

この記事では、有給休暇の管理を簡単にする方法を中心に、付与タイミングの基礎知識、イレギュラーな有給付与の対応方法まで解説します。

【工数管理をわかりやすくご紹介】 100社に聞いた工数管理の実態調査と改善事例を無料配布!

工数管理を適切に実行する上で、自社の課題も把握しておきたい

工数管理の目的など基本的なことを知りたい

工数管理の効果や運用方法がわからない

毎日の工数管理を従業員へ徹底させるのはハードルが高いとお考えのご担当者様のために、「工数管理の実態調査」の資料を無料で配布しています。

工数管理に課題を抱える企業様は多いものの、既存の方法を脱せず応急措置的な業務改善を繰り返しているケースが見受けられます。ぜひ同様の課題を抱えていた他社事例を参考に、自社の抜本的な業務改善や正確な工数管理の実現の一助としてお役立てください。

目次

1.【原則】有給休暇の付与タイミング・日数

最初の有給休暇を付与するタイミングは以下2つを従業員が満たしたときであり、その後は1年ごとに付与されます。なおパート・アルバイトも以下の条件を満たすのであれば、有給休暇付与の対象に含まれます。

・雇入れの日から6カ月間継続して勤務している

・その間の全労働日の8割以上出勤している

この章では、通常の労働者とパート・アルバイトに分けて、有給休暇の付与タイミングと日数を解説します。

通常の労働者の場合の有給休暇の付与タイミング・日数

通常の労働者の有給休暇付与日数(以下、基準日)は継続勤務年数に比例して、下記のように増加していきます。

▼通常の労働者の付与タイミングと日数

継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |

付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

6.5年以上からは付与日数が増加することはなく、最大の有給休暇付与日数は20日です。有給休暇の未消化分は次の年に繰越しになり、2年経つと消失します。

パート・アルバイトの場合の有給休暇の付与タイミング・日数

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満のパート・アルバイトは、以下の表の通り、継続勤続年数と週所定労働日数で有給休暇の付与日数を判断します。週所定労働日数が多いほど有給休暇の付与数は増えます。

▼パート・アルバイトの付与タイミングと日数

週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数※ | 継続勤務年数(年) | |||||||

0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||

付与日数 | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |

3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

2日 | 73日~ | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |

1日 | 48日~ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

参考:厚生労働省|年次有給休暇促進特設サイト

パート・アルバイトの場合も通常の労働者と同様に、年次有給休暇が10日を超えたならば、毎年5日取得させることが義務付けられています。

パート・アルバイトの週所定労働日数が定まっていないのであれば、1年間の所定労働日数で計算しましょう。

例えば、有給付与の条件を満たしたある従業員の継続勤務半年時点での出勤日数が86日だったとします。その場合、1年間の勤務日数は半年の勤務日数である86日を2倍にした172日と推測でき、表の1年間の所定労働日数と照らし合わせると、付与する有給休暇は7日だと判断できます。

2. 有給休暇の付与タイミングを統一して煩雑な管理を解消する方法

有給休暇の管理は従業員ごとに消化日数や付与日などを考慮しなければならず、中途社員や 新入社員が多くなると煩雑になりがちです。管理の煩雑さに対しては、基準日を統一することで負担の軽減が期待できます。基準日を統一する方法は大きく以下の2つがあります。

・基準日(有給付与日)を年1回に統一するケース

・基準日(有給付与日)を年2回に統一するケース

有給休暇の付与日(以下、基準日)を企業で統一してしまうやり方を「斉一的(せいいつてき)取り扱い」といいます。厚生労働省が通達している「労働基準法の一部改正の施行について」において、以下の2つの要件を遵守するのであれば、斉一的取り扱いをしても問題ないとされています(平成6.1.4基発1号)。

========================================

・斉一的取扱いによって法定の基準日以前に有給が付与される場合は、

短縮された期間は全日数出勤したものとみなす

・基準日を定めた場合、次年度以降の年次有給休暇の付与日は、

初年度の付与日を法定の基準日から前倒しした期間と同じまたはそれ以上の期間、

法定の基準日よりも前倒しすること

========================================

出典:厚生労働省|労働基準法の一部改正の施行について

1つめの要件は、有給休暇付与のための条件の1つである「全労働日の8割以上出勤している」を満たすためのものです。本来であれば、基準日まで8割以上出勤する必要はありますが、有給が付与されるまでの短縮された期間をすべて出勤したとみなすことで有給が付与できるようになります。

2つめの要件は、基準日に前倒して有給休暇を付与した場合は、次の有給休暇は最低でも1年後の基準日まで前倒して付与する必要があるというものです。これは1年以内に有給休暇を付与するための要件です。

基準日を定める際は、当然ですが労働基準法の条件を下回らないように気をつけましょう。この章では、基準日を年1回に統一するケースと2回にするケース、それぞれの解説をします。

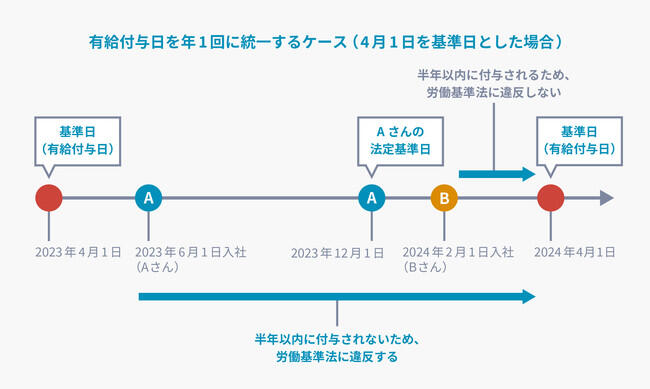

基準日(有給付与日)を年1回に統一するケース

すべての従業員に対する有給付与のタイミングを、年1回に統一してしまう方法があります。年1回に統一することで従業員ごとに基準日を把握する手間がなくなり、それぞれの有給休暇の消化日数やいつまでに何日付与すべきかなどが把握しやすくなるため、管理にかかる負担が軽減できます。

ただし、以下の図のように基準日を4月1日とした場合は、6月1日入社の人に対して半年以内に付与ができず、労働基準法違反になります。入社半年を過ぎても基準日が来ない従業員には、入社日に前倒しで付与するなどして対応しましょう。

また、入社日ごとに基準日までの期間が異なることで、不公平感が生じる可能性があります。基準日までの期間が長い従業員の不公平感を緩和できるような措置を検討しましょう。これらの問題の詳しい対応方法は3章で説明します。

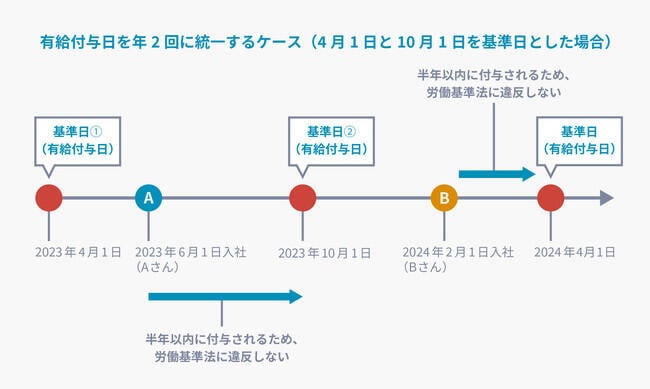

基準日(有給付与日)を年2回に統一するケース

すべての従業員の基準日を、年2回に統一する方法もあります。年2回に統一することで、どのタイミングで入社しても半年以内に有給付与が可能であり、労働基準法に違反する心配がありません。

例えば、基準日を4月1日と10月1日の2回に定めたとします。その場合、ある従業員の入社日が10月1日~3月31日入社であれば4月1日を基準日とし、4月1日~9月30日であれば10月1日を基準日と設定することで、必ず半年以内での付与が可能です。

基準日を細かく設けるほど不公平感の解消にはつながりますが、その分従業員ごとの基準日を把握する手間が増え、管理が煩雑になります。そのため、不公平感と管理のバランスを検討し、基準日を何回設けるかを決定する必要があります。

3. 有給休暇の付与日を統一する場合の3つの手順

基準日の日数にかかわらず付与日を統一するときの手順は大きく分けて以下の3つです。ただし、基準日が年1回の場合は、労働基準法違反とならないために手順2を必ず実施する必要がありますが、年2回の場合は必ずしも実施する必要はありません。

===========================

<手順1>有給休暇を付与する基準日を定める

<手順2>入社した社員に何日有給を付与するか決める

<手順3>就業規則に記載し、労働基準監督署へ届出を出す

===========================

<手順1>有給休暇を付与する基準日を定める

一斉に有給を付与する際、まず決めなくてはならないのは基準日です。基準日はいつに設定しても問題はないです。基準日を年1回にする予定なのであれば、入社して半年以内に有給を付与できる制度を導入しましょう。

年2回の付与日を設ける場合は、どの時期の入社でも半年以内の付与を可能にする必要があります。そのため、4月1日と10月1日のように半年の期間を空けてそれぞれの基準日を定めましょう。

<手順2>入社した社員に何日有給を付与するか決める

基準日を年1回に統一する場合、4月1日を基準日と定めたのであれば、4月2日~9月末までに入社した人に対して、どのタイミングで何日間の有給を付与するか決めましょう。これは、入社して半年以内に基準日が来ない従業員に対して、有給休暇を付与しなければ労働基準法違反にあたるためです。

基準日が半年以内に来ない従業員に対して、労働基準法にならないように有給休暇を付与する方法は以下の3つです。3つすべて基準日を4月1日で検討しています。自社の基準日に合わせて検討してください。

=============================

■方法1

半年以内に基準日が来ない従業員に対して、入社日に一律10日で有給休暇を与える

対象者:4月2日~9月末入社の従業員

付与日:入社日

■方法2

半年以内に基準日が来ない従業員に対して、初回は通常通り入社から半年後に付与し、2回目以降の基準日を他の社員と揃える

対象者:4月2日~9月末入社の従業員

付与日:入社から6カ月経過時点

■方法3

全従業員の入社時に一律10日で有給休暇を与える

対象者:入社する従業員全員

付与日:入社日

=============================

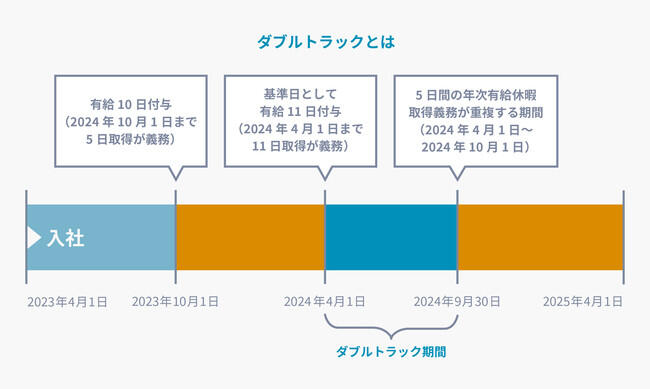

しかし、これらの方法で基準日を定めると「ダブルトラック」と呼ばれる年5日の取得義務期間が重複する箇所が生まれ、勤怠管理が複雑になります。

【ダブルトラックの対処法】

下の図は「方法2」のパターンでダブルトラックに該当するケースです。2023年10月1日に10日分有給が付与されており、さらにその半年後の基準日である4月1日に有給が11日分付与されたとします。その場合、2023年10月1日~2024年10月1日と2024年4月1日~2025年4月1日のそれぞれの期間で5日の有給休暇取得義務が生じ、図中に青で示したような2つの期間が重なる期間が生まれます。この期間がいわゆるダブルトラックです。

ダブルトラックの対処法としては、最初の有給付与日から、2回目の有給付与日の1年後までの期間(2023年10月1日~2025年4月1日)÷12×5で比例按分して、半日単位まで切り上げた日数を取得させる方法があります。

図の例をもとに計算すると、最初の有給付与日から、2回目の有給付与日の1年後までの期間が2023年10月1日~2025年4月1日までの18カ月であることから、18÷12×5=7.5となります。その場合、18カ月の間に7.5日の有給を取らせればよいことになります。

参考(PDF資料):厚生労働省|年5日の年次有給休暇の確実な取得:わかりやすい解説

【基準日による不公平感をなくす方法】

その後、基準日が年1回、2回の両方のケースで基準日によって従業員の有給取得タイミングの差による不公平感が生まれないように対策しましょう。

基準日が年1回、2回のどちらの場合も、従業員の入社月に応じた、有給休暇の日数を入社日に付与する方法が有効です。

入社月に応じて、入社日の有給休暇の付与日数を調整することで、基準日の直前に入社した従業員と基準日以降に入社した従業員の不公平感を緩和することができます。

▼基準日が年1回のケースにおける入社時の付与日数の例

(※基準日を4月1日とした場合)

| 4~9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

付与日数 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 |

▼基準日が年2回のケースにおける入社時の付与日数の例

(※基準日を4月1日・10月1日とした場合)

| 入社日の付与日数 | 基準日 |

4・5月 | 2日 | 10月1日 |

6・7月 | 1日 | |

8・9月 | 0日 | |

10・11月 | 2日 | 4月1日 |

12・1月 | 1日 | |

2・3月 | 0日 |

<手順3>就業規則に記載し、労働基準監督署へ届出を出す

手順1と2で決めた内容をまとめ、就業規則を変更するための届出を労働基準監督署に提出しましょう。

有給休暇の斉一的取り扱いについてまとめた就業規則変更届を作成して、自社の労働組合の代表か従業員の過半数が支持する代表者の意見書を添付して提出します。

就業規則変更届と意見書に定型の申請書様式はありませんが、厚生労働省が出している様式がこちらにあるため、ダウンロードして使うのがおすすめです。

労働者代表から意見を徴収する段階で、従業員に就業規則変更の旨を周知しておくと変更内容について効率的に知ってもらえるためおすすめです。ぜひ実施しましょう。

4. まとめ

有給休暇の付与の基礎知識や煩雑な管理を解消するための方法と手順について解説しました。2019年4月より、法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間の年次有給休暇を取得させることが労働基準法によって義務付けられており、一層有給の管理を徹底する必要があります。

しかし、雇用してから6カ月後に有給休暇を付与するという制度の仕組み上、付与のタイミングは社員によってばらばらになってしまいます。加えて、付与日数も勤続年数によって変化するため管理が煩雑になり、ミスも生まれかねません。

基準日を統一すれば、従業員それぞれの有給付与のタイミングを把握する必要がなくなり、管理が簡単になります。

従業員それぞれの付与日数・使用回数の把握や、ダブルトラックを踏まえた有給休暇の付与を検討する際には、有給日数の一括管理が可能な勤怠管理システムが役立ちます。ぜひ導入を検討してみてください。